A filo d'erba

di Stefano Catone

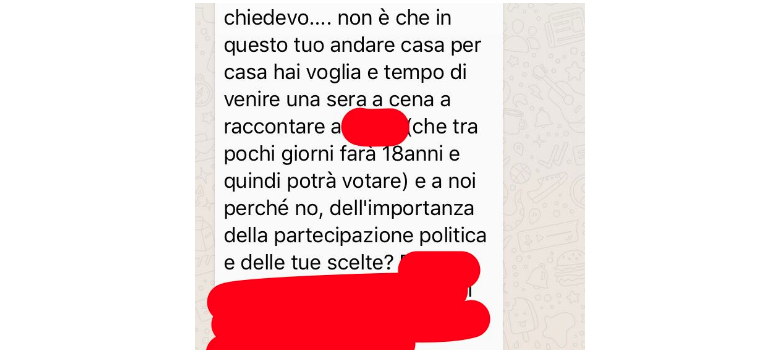

La mia prima cena elettorale

Non raccoglieremo fondi, non raccoglieremo endorsement di peso, non ci saranno fotografi e inviti mirati. Ma ci sarà una piccola e grande responsabilità allo stesso tempo, quella di spiegare perché la politica può essere bella, se ci crediamo. E di spiegarlo a un ragazzo (o una ragazza?) che si recherà (speriamo!) per la prima volta alle urne.

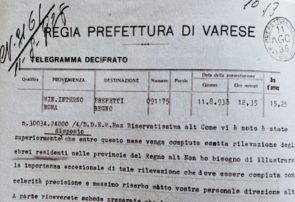

In questi giorni mi torna spesso in mente il racconto del respingimento di Liliana Segre (che trovate qui), che è ambientato nei luoghi dove sono cresciuto e che impressiona per quanto è attuale. Leggetelo (qui sotto ne trovate un estratto) e soffermatevi sulle parole. I documenti, i contrabbandieri, la clandestinità, la Svizzera è piccola, la barca piena, le impronte digitali, la fotografia, il corridoio buio.

Forse a quel ragazzo e a quella ragazza bisogna spiegare che la politica non è il potere, ma è l’arte del cambiare le cose, alle volte anche opponendosi al potere. Sempre pacificamente, con gli strumenti della ragione e con la memoria che dobbiamo quotidianamente esercitare e rendere attuale.

E di fronte all’orrore dobbiamo anche raccontare le storie belle, come quella di una famiglia di Macerata che accoglie una giovane donna nigeriana a casa sua (prendeteli a casa vostra!), che ha preso un po’ il posto di un’altra giovane donna, una figlia, che ora lavora in Islanda.

Lasciammo la casa dei nostri amici Civelli a Legnano e ci imbarcammo prima su autobus, poi corriere, funivie, filovie… il terrore a ogni fermata, quando la polizia saliva a controllare i documenti. Finalmente arrivammo con le nostre carte false. Arrivammo in un paesino, si chiama Viggiù, e poi a Saltrio, dove ci aspettavano i contrabbandieri. In una notte, in un’alba – sembrava di compiere un’avventura straordinaria – […] correvamo su quella montagna che ci portava in Svizzera: terra di libertà… Con grande fatica attraversammo quei buchi nella rete così stretti per noi, vestiti da città, e inadatti alla clandestinità. Era inverno, dicembre, e noi ci provammo. […] Eravamo felici, eravamo liberi, non avremmo dovuto più fuggire.

Ma non fu così.

L’ufficiale del comando di Arzo, il primo paese del Canton Ticino, ci disse: «Ebrei, perseguitati in Italia? Non è vero, siete degli impostori». Avevamo buttato le carte d’identità false sulla montagna e avevamo conservato i documenti autentici perché ci era stato riferito che gli Svizzeri non ci avrebbero accettato con le carte false, sapevamo bene che con i nostri documenti non avevamo più possibilità di tornare indietro. Fu un momento tremendo, erano le speranze perdute. Mi ricordo che mi buttai per terra, inginocchiata ai piedi di quell’ufficiale e lo supplicai: «Ci tenga, la prego, di là ci ammazzano». Ma quello mi respingeva come si fa con un cucciolo.

[…] Con disprezzo infinito verso l’altro, inerme e bisognoso, gridò: «Via, la Svizzera è piccola, non vi può tenere» Gli risposi: «in questi momenti bisognerebbe sentire la voce della propria coscienza». Anche se gli ordini erano «La barca è piena» – come si diceva in Svizzera dall’8 settembre in poi – la nostra vicenda rappresentava comunque uno di quei casi in cui sarebbe stato generoso voltare la faccia dall’altra parte e far finta di non vedere, certamente non per indifferenza, ma per altruismo e amore della vita. Se quell’ufficiale avesse finto di non vederci, avrebbe salvato quattro persone. Invece ne ha mandate a morte quattro, sentenza eseguita poi dai nazisti per tre, visto che io sono viva. […]

A 13 anni, con l’accusa di esser nata ebrea, sono entrata nel carcere femminile di Varese. Mi ricordo le impronte digitali, la fotografia, mi ricordo il corridoio, il corridoio buio, spinta da una secondina senza pietà che mi buttò dentro una cella… Carcere femminile.